La cura personale e comunitaria. La partecipazione e la relazione tra i popoli

Prof. Ernesto Preziosi *

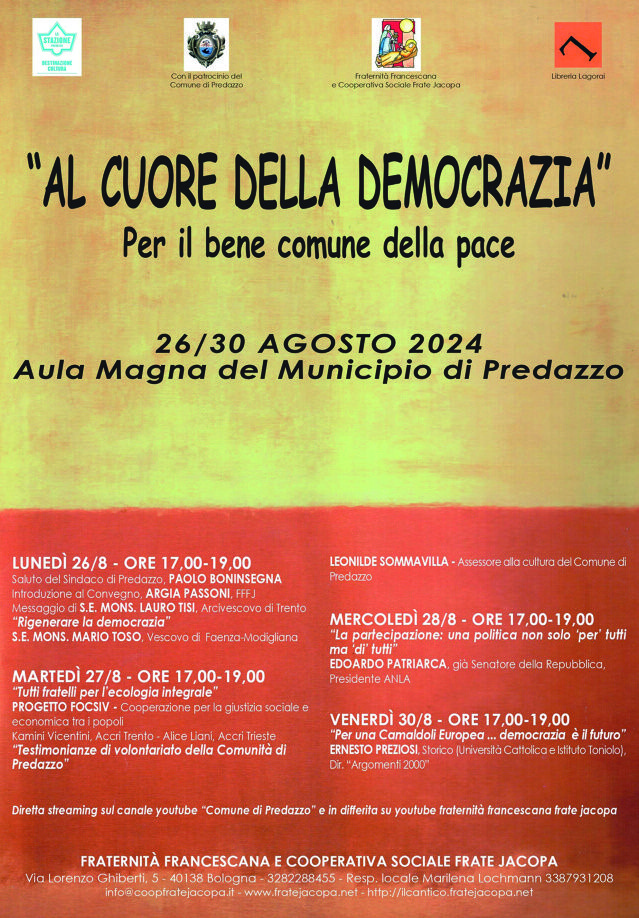

Siamo lieti di proporre una sintesi – a cura di Alfiero Salucci – della riflessione che ci ha donato il Prof. Ernesto Preziosi, a cui va la nostra riconoscenza per questo importante apporto che continua il percorso iniziato nel Convegno nazionale a Predazzo a fine agosto 2024. Ci aiuta così ad aprire un altro tassello per avere una maggiore consapevolezza della situazione che stiamo attraversando. Di fronte al risultato di una politica epidermica e senza cognizione di causa sui temi etici, dobbiamo essere in grado di testimoniare una fede viva. È determinante infatti investire sulla democrazia del futuro perché una democrazia priva di valori scivola verso il totalitarismo nelle più varie forme. Già la politica, invece di impegnarsi per la promozione del bene comune, dava il primato all’economia sulla politica, ma ora è in gioco la distruzione di principi fondamentali. Tutto questo ci chiama alla nostra responsabilità di cristiani e di cittadini per il farsi della pace in questo tempo di cambiamento epocale. Siamo di fronte ad un assetto predatorio da cui liberare l’umanità. La cura personale e comunitaria, come la partecipazione e il tema delle relazioni tra i popoli, messi oggi fortemente in discussione, ci riguardano perché è nostro compito edificare la fraternità voluta da un Dio creatore e padre che ci ha voluti tutti fratelli. Siamo chiamati a ridonare la Parola di Dio e la Dottrina Sociale che il Magistero della Chiesa pone nelle nostre mani per l’indispensabile discernimento personale e comunitario, volto a condividere ciò che abbiamo ricevuto.

La Redazione

Nell’intervento del 16 febbraio 2025 a Bologna, durante l’incontro “Per un futuro di pace”, promosso dalla Fraternità Francescana Frate Jacopa e dalla Parrocchia S. Maria Annunziata di Fossolo, il prof. Ernesto Preziosi ha intrecciato storia, teologia e prassi ecclesiale. Muovendo dalla Pacem in Terris di Giovanni XXIII, ha indicato una fede viva, capace di incidere nella realtà, come condizione essenziale perché il cristiano possa contribuire a costruire la pace tra le persone e i popoli, nell’impegno personale, comunitario e istituzionale. Per tradurre il messaggio evangelico in azione sociale ha proposto l’immagine di una “strada a tre corsie”.

La corsia della formazione cristiana, quella dell’attenzione alle istituzioni internazionali e quella della partecipazione politica responsabile.

UNA CHIESA CHE VIVE NELLA STORIA E LEGGE I SEGNI DEI TEMPI

Il professore ha tratteggiato il quadro storico attorno alla pubblicazione dell’enciclica Pacem interris di papa Giovanni XXIII, testo interamente dedicato al tema della pace con cui la Chiesa “legge i segni dei tempi”.

È questo il principale messaggio, oltre i contenuti dell’enciclica, che Preziosi ricava per i nostri giorni. Il modello di una Chiesa capace di parlare agli uomini nel loro contesto storico, capace di annunciare il Vangelo e di illuminare le situazioni di vita di “tutti gli uomini di buona volontà”. Analizzando alcuni apporti dei pontefici ha mostrato come, dal Concilio Vaticano II a oggi, la Chiesa è rimasta nel solco dell’apertura che Giovanni XXIII ha saputo dare alla Chiesa all’inizio degli anni ’60, in un periodo storico ormai lontano da noi ma di grande interesse.

L’INTERVENTO PROFETICO DEL PAPA DURANTE LA CRISI DI CUBA

Nel 1962, nel corso della crisi innescata dal blocco navale che gli Stati Uniti imposero a Cuba per impedire che l’URSS instalasse i propri missili sull’isola, il mondo si trovò sull’orlo di un conflitto nucleare. Il Papa intervenne apertamente e direttamente, sia con messaggi sia con contatti telefonici nei confronti dei responsabili politici. Le sue non furono parole al vento, vennero accolte “dagli uomini di buona volontà” a cui aveva aperto il dialogo con la Chiesa. Il Papa stesso spiegò le ragioni che lo indussero a parlare a tutti: “in quanto i problemi trattati riguardavano l’intera umanità”.

LA PACE RIGUARDA TUTTA L’UMANITÀ

Sul punto il prof. Preziosi sottolinea come la pace non riguardi mai solo un popolo o due popoli in guerra, ma sempre tutta l’umanità, oggi ancor che in passato. I missili nucleari nei depositi di molti Paesi, talvolta anche non democratici, possono essere lanciati a varie migliaia di chilometri e attraversare confini senza il concorso umano.

Sul punto il prof. Preziosi sottolinea come la pace non riguardi mai solo un popolo o due popoli in guerra, ma sempre tutta l’umanità, oggi ancor che in passato. I missili nucleari nei depositi di molti Paesi, talvolta anche non democratici, possono essere lanciati a varie migliaia di chilometri e attraversare confini senza il concorso umano.

Il potenziale atomico è tale da porre l’Uomo davanti a una minaccia “finale”. Una distruzione non limitata a zone circoscritte, come per le bombe sganciate sul Giappone, ma tale da impedire ogni possibilità di sopravvivenza per l’intera umanità.

Che “i problemi trattati riguardano l’intera umanità” non è mai stato evidente come oggi, come lo è il fatto che “L’ordine mirabile dell’universo continua a fare stridente contrasto con il disordine che regna tra gli esseri umani e tra i popoli, poiché i loro rapporti non possono essere regolati che per mezzo della forza” (Pacem in terris).

IL MAGISTERO IN DIALOGO CON LA STORIA

Il richiamo storico all’enciclica ha permesso al relatore di osservare come non nacque dalla riflessione teologica di Giovanni XXIII, né da sensibilità interne alla Chiesa, ma dall’incalzare della storia, al pari del radiomessaggio natalizio del 1959, nel quale il Papa affronta il tema della distensione internazionale e delle minacce alla pace.

“CHIESA, COSA DICI DI TE STESSA?” La domanda che Paolo VI pone alla Chiesa in apertura della seconda sessione del Concilio Vaticano II: “Chiesa, cosa dici di te stessa?” sintetizza lo sforzo di riflessione che la Chiesa è chiamata a fare nel corso della storia, e che il relatore ha tradotto così: “Chiesa chi sei?”, “Cosa sei?”, “A chi servi?”

L’APPELLO COSTANTE DI PAPA FRANCESCO

A conferma della strada imboccata dalla Chiesa in questa direzione, Preziosi fa riferimento alle encicliche sociali di papa Francesco, ma anche alla sua insistente ostinazione – con la voce rotta dalla malattia – nel ripetere ad ogni Angelus: “Non dimentichiamo le guerre che ci sono…”. Non nasconde che qualche volta a qualcuno gli verrebbe da dire: “Ma ancora! … l’hai detto domenica scorsa, l’hai detto anche l’altra domenica”. Ma il problema non è l’insistenza del Papa, sia sulle guerre sia sui temi ambientali: il problema è che il suo appello non raccoglie un adeguato consenso da parte della comunità cristiana.

UNA CHIESA SINODALE CAPACE DI INTERPELLARSI

Questo evidenzia come il tema della pace non porta frutto se non all’interno di “una fede viva”, la fede di una comunità di Chiesa che sa leggere i segni dei tempi e sa annunciare il Vangelo per illuminare la vita delle persone e della Chiesa stessa. Fra l’altro, osserva il professore, una Chiesa chiamata, in questa stagione storica, non ad essere una Chiesa museale, fuori dal tempo, ma una Chiesa sinodale: una comunità viva che si interroga su cosa fare.

RIPENSARE LA PASTORALE: OLTRE LA ROUTINE RASSICURANTE

Una fede viva, spiega, cioè non appassita davanti ai grandi e profondi cambiamenti che occore saper rileggere alla luce del Vangelo. Senza questa sapienza la nostra fede rischia di diventare museale, non adatta ai tempi, che non vuol dire adattarsi al secolo, alle mode del momento, ma capace di riscoprire la verità del Vangelo nei rapporti con noi stessi, gli altri, Dio e con il creato. Il patrimonio storico e artistico delle nostre chiese è importante ma la fede per essere trasmessa deve essere viva, non può essere solo il frutto di una storia che ci ha preceduto, deve essere adatta alla realtà storica presente. Afferma Preziosi: Viva e non solo vivace, perché capace di incidere nella vita, di cambiare le scelte personali e della comunità. Impariamo dalla “Pacem in terris” a ricercare risposte da dare ai problemi che la storia pone.

E la ragione che spinge Preziosi a sollecitare le parrocchie e tutte le forme di aggregazione ecclesiali, per quanto affaticate e sempre meno numerose, ad impegnarsi per costruire una pastorale che, abbandonata la logica del “si è sempre fatto così” o del rassicurante “tran tran”, cerchi risposta alla domanda: “Chiesa, cosa dici di te stessa?”; “come puoi parlare alle donne e agli uomini di oggi?”. Sottolinea che la proposta cristiana, l’offerta di salvezza del Signore, si incarna in una storia precisa e in una Chiesa portatrice di una fede viva, e che i credenti debbono allenarsi ai necessari cambiamenti di mentalità.

Se non saremo capaci di dare risposta a queste domande la pace cristiana rischia di essere svuotata in una proposta irenica: utile, forse, per qualche marcia con palloncini per i bambini del catechismo o dell’oratorio, o per iniziative anche simpatiche, ma che non è in grado di cambiare nè la mentalità delle persone né le relazioni quotidiane.

TRE CORSIE PER IL BENE COMUNE: L’IMPEGNO POLITICO, FORMAZIONE CRISTIANA E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

La prima è l’impegno dei credenti nella buona politica, come diceva papa Francesco “La buona politica è al servizio della pace” [cfr. Fratelli tutti n. 176] che è impegno per il bene comune

La seconda è una adeguata conoscenza del Magistero e della Dottrina sociale della Chiesa, occhiali adeguati per una lettura cristiana della realtà.

La terza corsia è l’attenzione alla cooperazione e agli organismi internazionali.

LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI : PILASTRI NATI DOPO LE GUERRE

Storicamente le organizzazioni internazionali nascono dopo le guerre, per evitare il ripetersi delle tragedie vissute. Dalla Prima guerra mondiale, nasce la Società delle Nazioni, che non sarà in grado di evitare nel ’39 lo scoppio della Seconda guerra mondiale. Nel ’45 le subentra l’Organizzazione delle Nazioni (ONU) che, nel ’48 approverà la “Dichiarazione universale dei diritti del uomo”.

LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO: UNA LEZIONE PER I CREDENTI

Il prof. Preziosi sottolinea la lezione offerta ai credenti da questa dichiarazione, una dichiarazione laica, che mira a garantire uno dei fondamenti della nostra fede: la dignità della persona, di ogni persona. La nascita dell’ONU, salutata con favore dalla Chiesa, portava l’auspicio della tutela efficace dei diritti che scaturiscono dalla dignità della persona, perciò stesso universali, inviolabili e inalienabili.

LA PACE COME BENE SOMMO DELL’AZIONE POLITICA

Nel Magistero della Chiesa il “bene sommo dell’azione politica” è la pacifica convivenza non solo dei popoli ma anche tra i Popoli. La pace “non è una virtù privata”. Le spinte al primato degli interessi degli Stati nazionali, riemersi anche nel continente europeo, non possono essere accolte. Gli Stati nazionali sono solo una tappa della storia, preceduta e seguita da altre forme di organizzazione politica. La pace allude al mondo dei popoli.

Quella che papa Francesco chiama la “buona politica” va oltre gli Stati, riconosce l’importanza delle organizzazioni internazionali chiamate a garantire la pacifica convivenza tra i popoli.

I POPOLI COME PARTE VIVA DELLA COMUNITÀ MONDIALE

In riferimento agli anni ’60, la Pacem in terris n. 75 osserva “i singoli esseri umani, mentre partecipano sempre più attivamente alla vita pubblica, nelle proprie comunità politiche, mostrano un crescente interessamento alle vicende di tutti i popoli, e avvertono, con maggiore consapevolezza di essere parti vive di una comunità mondiale”.

IL CALO DELLA PARTECIPAZIONE E IL RISCHIO DELLA DERIVA DEMOCRATICA

Con le parole “i popoli partecipano” l’enciclica segnala l’attiva partecipazione alla vita pubblicache caratterizzava gli anni ’60 e che oggi, in calo dopo vari tipi di riflussi, resta indispensabile per mantenere viva la vita politica. Senza un coinvolgimento forte e consapevole, le comunità politiche si inaridiscono, lasciando spazio a lobby e oligarchie economico-finanziarie che soffocano il potere democratico. È un problema drammatico e ancora solo agli inizi, sottolinea Preziosi: la partecipazione politica responsabile è uno degli insegnamenti fondamentali per i credenti della Pacem in terris e del magistero successivo.

LA DOTTRINA SOCIALE: GLI OCCHIALI PER LEGGERE LA REALTÀ

Il relatore osserva come Magistero e Dottrina sociale siano poco conosciute e poco attuate. È esperienza comune che raramente, sia nelle catechesi sia nelle omelie domenicali, ci siano richiami alla dottrina sociale. In quanti – si chiede – di quel numero basso, ormai limitato di praticanti, conoscono le ultime encicliche, la “Fratelli tutti”, la “Laudato si’” e così via? –. La comunità cristiana con quali occhiali può leggere la realtà alla luce del Vangelo? Osserva che equivale a chiedere, a fedeli miopi, di leggere la realtà senza dargli gli occhiali. Gli occhiali sono la dottrina e l’insegnamento sociale della Chiesa. Diversamente ciascuno leggerà la realtà a partire dai suoi interessi particolari, o magari dai suoi egoismi. Oppure con le fonti di informazione a cui gli piace attingere, o dalle indicazioni politiche del partito dove milita. Nulla di male in tutto ciò, secondo il professore, ma per il cristiano, tutte queste forme di appartenenza, sono deboli rispetto all’appartenenza a Cristo. Rischiano invece di diventare appartenenze forti, mentre l’appartenenza cristiana diventa scolorita, debole.

Il relatore osserva come Magistero e Dottrina sociale siano poco conosciute e poco attuate. È esperienza comune che raramente, sia nelle catechesi sia nelle omelie domenicali, ci siano richiami alla dottrina sociale. In quanti – si chiede – di quel numero basso, ormai limitato di praticanti, conoscono le ultime encicliche, la “Fratelli tutti”, la “Laudato si’” e così via? –. La comunità cristiana con quali occhiali può leggere la realtà alla luce del Vangelo? Osserva che equivale a chiedere, a fedeli miopi, di leggere la realtà senza dargli gli occhiali. Gli occhiali sono la dottrina e l’insegnamento sociale della Chiesa. Diversamente ciascuno leggerà la realtà a partire dai suoi interessi particolari, o magari dai suoi egoismi. Oppure con le fonti di informazione a cui gli piace attingere, o dalle indicazioni politiche del partito dove milita. Nulla di male in tutto ciò, secondo il professore, ma per il cristiano, tutte queste forme di appartenenza, sono deboli rispetto all’appartenenza a Cristo. Rischiano invece di diventare appartenenze forti, mentre l’appartenenza cristiana diventa scolorita, debole.

RISCOPRIRE LA POLITICA COME VIA CRISTIANA AL BENE COMUNE

Invece il Magistero chiama il cristiano a partecipare alla vita del mondo, laddove si è presenti, quindi anche alla sua dimensione politica, riscattata dal pensiero comune che la descrive sporca, una pratica di pochi che curano i propri interessi, o come una realtà lontana. Sprona a riscoprire la politica come attenzione al bene comune. Capace, a partire dalla lettura della realtà, di leggere i bisogni e individuare le risposte possibili; per i cristiani alla luce del Vangelo e dell’insegnamento sociale della Chiesa.

SENSIBILI E CONSAPEVOLI DEL RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Un discorso sulla pace non può ignorare il tema delle organizzazioni internazionali. Ciascuno è chiamato ad avere almeno una adeguata sensibilità e conoscenza dei problemi che esistono, perché il loro funzionamento, secondo l’insegnamento della “Sollecitudo rei socialis” di Giovanni Paolo II, con scelte fatte in comune, non di un Paese contro l’altro, può avere ricadute politiche che condizionano le scelte dei Governi dei Popoli.

L’URGENZA DELLA RIFORMA DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA ONU

Il professore evidenzia l’urgenza della riforma del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, l’organo responsabile del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. La sua azione è paralizzata da un’anacronistica posizione di privilegio delle potenze vincitrici del Secondo conflitto mondiale, oggi portatrici di interessi geo-politici contrastanti (Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Russia e Cina). Ciascuna detiene il diritto di veto, cioè può bloccare le decisioni del Consiglio, anche contro la volontà della maggioranza dell’Assemblea Generale dell’ONU.

RAPPRESENTANZA EQUA E VOTO A MAGGIORANZA: UN’ONU PIÙ INCLUSIVA

La riforma è necessaria per le sfide emergenti a livello globale e la comparsa, nella scena internazionale, di nuovi “siti di potere” che chiedono di essere rappresentati.

Si pensi all’aumento del numero dei Paesi membri passati dagli iniziali 51 ad oltre 190, allargamento dovuto alla decolonizzazione negli anni ’60 e al dissolvimento dell’Unione Sovietica e della Jugoslavia negli anni ’90.

Lo sterile dibattito attorno alla riforma dell’ONU, con le proposte di riforma bloccate dalle Nazioni con diritto di veto, e l’accennata difficoltà di funzionamento del Consiglio di sicurezza, pongono un problema di credibilità di questa organizzazione. Questi organismi sono percepiti come inutili. Al punto che qualche membro, visti i costi per permanervi, propone di uscirne.

Il relatore mette in guardia da questa logica che rischia di depotenziare il funzionamento della democrazia in occidente. Sintetizziamo così il suo appello: “Noi dobbiamo pretendere che funzionino, non dire che non funzionano e quindi ne usciamo!”. La sua argomentazione passa per una analogia, sarebbe come, davanti ad un Parlamento che non funziona, decidere di tagliare a metà i suoi membri. Non funziona ancora: aboliamo. Con questa logica è evidente il rischio di non avere più l’organismo democratico di controllo dell’esercizio del potere esecutivo.

Oggi l’aspirazione dei popoli è di far parte di un organismo dove tutti hanno pari dignità di rappresentanza, dove si vota a maggioranza e non più all’unanimità, altrimenti c’è sempre un potere di blocco che rende impossibile ogni decisione.

Se è evidente che non possiamo cambiare noi i meccanismi di funzionamento dell’ONU, conclude il relatore, possiamo fare opinione con la nostra formazione e partecipazione alla vita pubblica.

IL POTERE ECONOMICO-FINANZIARIO E LA CRISI DELLA POLITICA DEMOCRATICA

Un’equa rappresentanza del Consiglio di sicurezza, la possibilità di decidere a maggioranza, ancora non bastano. Assistiamo alla perdita di potere negli Stati rispetto alla realtà economico-finanziaria che ha caratteri di per sé transnazionali e tende a predominare sulla politica. Anche per questo diventa indispensabile sviluppare e rafforzare le organizzazioni internazionali.

ALLA BASE RESTA L’IMPEGNO DELLE PERSONE

Ma alla base di tutto rimane la sensibilizzazione di ciascuno di noi. Come già detto parlando delle corsie della formazione cristiana e della partecipazione alla vita pubblica. Solo una buona politica, solo l’impegno responsabile di ciascuno può, per quanto piccola sia la sua parte, contrastare una deriva che avvertiamo prodromo ad un cambiamento d’epoca che richiede di attrezzarci.

IL COMPITO DELLA POLITICA E IL RUOLO DELLA CHIESA NELLA COSTRUZIONE DELLA SOCIETÀ GIUSTA

Quando Benedetto XVI ricordava che la società giusta non può essere opera della Chiesa, ma che deve essere realizzata dalla politica, ci diceva che non possiamo non intervenire, come cristiani, in questo dibattito, non sensibilizzare verso queste realtà.

* Storico dell’Università Cattolica, già direttore

dell’Istituto Toniolo, Direttore di “Argomenti 2000”

Sintesi a cura di Alfiero Salucci