Simona Beretta *

Dall’intenso incontro di domenica 12 febbraio, promosso da Frate Jacopa con la Parrocchia S. Maria Annunziata di Fossolo, pubblichiamo l’integrale relazione della Dott.ssa Simona Beretta, docente di Politica economica presso l’Università Cattolica di Milano sul tema “Stili di vita: tutto è connesso”,. Ricordiamo inoltre che è possibile riascoltare l’evento alla pagina youtube Fraternità Francescana Frate Jacopa.

Vorrei condividere alcune riflessioni, a partire da studi miei e di altri, che possano dare concretezza al titolo.

A partire dall’invito che ho ricevuto, sono stata sollecitata a riflettere sulla transizione energetica e sul suo nesso con la questione della pace, nel solco di una più vasta riflessione sugli stili di vita orientati a una cultura della cura. La seconda parte del titolo riprende un hashtag molto famoso: “tutto è connesso”. Ma, come vorrei argomentare nel mio intervento, non basta ripetere uno slogan pur vero: occorre una conversione del modo di pensare che diventa modo di agire. Arriverò a questo approfondimento attraverso tre passaggi (transizione energetica, risorse naturali e conflitti, artigiani e architetti della cura ambientale e della pacificazione, in un mondo di guerra) che conducono a una conclusione sugli stili di vita che corrispondono alla consapevolezza che “tutto è connesso”.

1 – CAMBIAMENTO CLIMATICO E TRANSIZIONE ENERGETICA

L’urgenza della transizione energetica è ormai ampiamente riconosciuta dalla opinione pubblica, sia nei nostri paesi sia più ampiamente a livello mondiale. A questo proposito, vi presento qualche dato contenuto in una recente pubblicazione del Fondo Monetario Internazionale che riporta i risultati di una indagine globale sulla questione (IMF, Public Perceptions of Climate Mitigation Policies: Evidence from Cross-Country Surveys,

Febbraio 2023, https://www.imf.org/en/Publications/Staff- Discussion-Notes/Issues/2023/02/07/Public- Perceptions-of-Climate-Mitigation-Policies- Evidence-from-Cross-Country-Surveys-528057).

Innanzitutto, sono spesso paesi con redditi pro-capite più bassi a esprimere un maggiore sostegno all’attuazione di politiche di controllo delle emissioni.

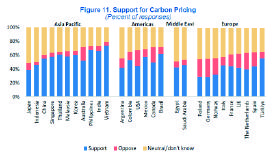

Effettivamente, sono spesso proprio i paesi a reddito medio-basso a sopportare i maggiori costi del cambio climatico – spesso costi tragici, legati e eventi climatici estremi; di conseguenza, la voce di questi paesi è particolarmente chiara nel domandare politiche ambientali che incidano sulle emissioni. Si veda, nella figura sotto riportata, come diversi paesi in diversi continenti si esprimono a proposito delle politiche di “carbon pricing”, cioè di introduzione di un prezzo associato alle emissioni di CO2. Le modalità pratiche possono essere diverse, ma in sostanza questo prezzo corrisponde a una tassa che, allo stesso tempo, rende più costoso inquinare (mitigazione del cambio climatico) e genera introiti che potranno contribuire a rendere i territori più resilienti dal punto di vista ambientale (adattamento al cambiamento climatico, risorse per i “loss and damages”, cioè per rimediare agli effetti delle crisi ambientali).

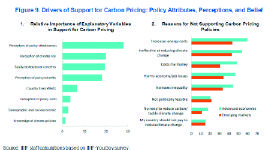

È anche interessante confrontare le diverse motivazioni dietro l’espressione di sostegno o l’opposizione alle politiche di “carbon pricing”. La parte 1. del grafico sotto riportato mostra che – nella generalità dei paesi – il sostegno alle politiche di carbon pricing deriva dalla percezione che esse siano politiche efficaci al contrasto del cambiamento climatico; la parte 2. elenca le principali ragioni contrarie al carbon pricing; tali ragioni, come si vede, sono simili tra i gruppi di paesi ad alto reddito e il gruppo dei paesi emergenti. Tuttavia, mi colpisce la maggiore resistenza dei paesi “ricchi” alla introduzione di questa politica ambientale sulla base di considerazioni economiche, dato che fa pensare a una maggiore resistenza dei paesi ad alto reddito a cambiamenti negli stili di vita.

In generale, i ricchi – abituati a una vita ad alta intensità di energia – percepiscono soprattutto i costi della transizione energetica, mentre i paesi meno ricchi ne percepiscono principalmente i benefici. Un esempio banale: l’uso intensivo dei trasporti aerei per la consegna domiciliare di prodotti acquistati on line – in un sistema di politiche nazionali che allo stesso tempo, in Ministeri diversi, tende da un lato a sussidiare il combustibile per gli aerei per aumentare la propria competitività internazionale e, dall’altro lato, si impegna a sussidiare la produzione di energia “verde” – alla faccia del “tutto è connesso”. Dentro approcci tecnocratici, in cui ogni Ministero persegue i suoi specifici obbiettivi. È molto probabile che tutto sia veramente “sconnesso”.

In generale, i ricchi – abituati a una vita ad alta intensità di energia – percepiscono soprattutto i costi della transizione energetica, mentre i paesi meno ricchi ne percepiscono principalmente i benefici. Un esempio banale: l’uso intensivo dei trasporti aerei per la consegna domiciliare di prodotti acquistati on line – in un sistema di politiche nazionali che allo stesso tempo, in Ministeri diversi, tende da un lato a sussidiare il combustibile per gli aerei per aumentare la propria competitività internazionale e, dall’altro lato, si impegna a sussidiare la produzione di energia “verde” – alla faccia del “tutto è connesso”. Dentro approcci tecnocratici, in cui ogni Ministero persegue i suoi specifici obbiettivi. È molto probabile che tutto sia veramente “sconnesso”.

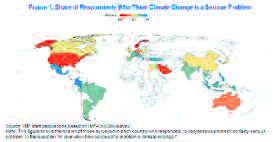

Complessivamente, però, la risposta alla domanda “Quanto è importante il problema del cambiamento climatico” ottiene una larga maggioranza la risposta che si tratta di un problema serio, con percentuali dal 68% in su, fino a raggiungere il 96% nei paesi in verde-blu che, come si vede nella mappa sotto riportata, sono spesso paesi emergenti a redito medio o basso.

Attenzione, da ultimo, alla necessità di pensare alla transizione energetica non solo in termini di politiche di mitigazione (riduzione delle emissioni di CO2 – spesso nei termini assai problematici di obiettivi di emissioni “net zero” – che permettono alle imprese di controbilanciare le continue emissioni con interventi compensativi quali la riforestazione, offrendo palliativi che possono avere altri effetti collaterali negativi, ad esempio l’uso di terreni agricoli necessari a soddisfare il diritto al cibo per la riforestazione). Occorre investire molto, molto di più sulle politiche di adattamento, che vanno a diretto beneficio delle popolazioni e dei territori maggiormente a rischio di eventi climatici estremi (inondazioni, siccità) e di deterioramento strutturale (desertificazione).

Senza voler essere cinica, l’enfasi sulla mitigazione deriva anche dal fatto che l’introduzione di nuove tecnologie “verdi” rappresenta anche un ottimo business; invece, l’adattamento ha un grandissimo impatto benefico sulle popolazioni ma non comporta grande business – richiede piuttosto un lavoro “artigianale” di comprensione delle problematiche locali e di individuazione di soluzioni localmente praticabili. Pensiamo anche al nostro paese, in cui il regime idrico sta modificandosi velocemente con conseguenze importanti, ad esempio, sulla produzione agricola: cosa significa fare adattamento, in questo contesto?

Significa innanzitutto fare ricerca, al fine di individuare soluzioni tecniche appropriate alla varietà delle situazioni problematiche. La ricerca, ricordiamo, è generazione di conoscenze che possono essere diffuse e avere un grande impatto economico e sociale – ma questa ricerca costa ed ha per definizione esiti incerti (se sapessimo già cosa si trova, non sarebbe ricerca!); quindi si fa meno ricerca in tema di adattamento di quanto sarebbe necessaria. È assai più facile, al converso, ottenere finanziamenti per ricerche orientate alle innovazioni di prodotto dalle quali ci si aspetta un incremento del business, anche per l’esistenza di possibili incentivi a sviluppare prodotti e tecnologie legate alla mitigazione.

Ovviamente, mitigazione e adattamento sono indispensabili, come è indispensabile il sostegno a chi ha sperimentato perdite e danni (“loss and damages”); le tre politiche dovrebbero essere connesse, ma la presenza pratica di agenzie diverse presenta il rischio obiettivo di una disconnessione. Ricordiamo che occorre un pensiero “connesso” per avviare pratiche e politiche “connesse” – e questa è una sfida.

Un ultimo spunto di riflessione: tutto è connesso anche nel pensare a una transizione verde che sia al contempo una transizione giusta. Alcune forme di transizione verde comportano pesanti costi di adattamento per talune fasce di popolazione: ad esempio, chi ha lavorato per una vita in un settore “sporco” (nelle miniere di carbone) e difficilmente si può riqualificare. Diversi studi relativi al caso europeo indicano che i costi in termini di giustizia sociale della transizione verde sono particolarmente significativi nel settore dei trasporti.

2 – DIPENDENZA ENERGETICA E CONFLITTO

Veniamo, come tutti sanno, da un periodo di grande turbolenza nel mercato dell’energia – settore essenziale, attorno a cui si coagula gran parte della questione della transizione verde. I prezzi delle fonti energetiche fossili, da cui l’Europa e il nostro paese in particolare principalmente dipendono per la produzione di energia, hanno cominciato ad aumentare alla fine della pandemia, sono schizzati verso l’alto a seguito della invasione dell’Ucraina e del conflitto che ancora imperversa (il prezzo del gas, per la sua natura di prezzo determinato in un mercato finanziario, è aumentato di sedici volte per poi ridimensionarsi parzialmente).

L’accentuata finanziarizzazione del processo di determinazione dei prezzi delle “commodity” sui mercati internazionali (prezzi dei prodotti energetici, ma non solo: anche di molti prodotti agricoli) comporta la loro esagerata volatilità – cosa che crea problemi sia nelle fasi di rialzo, sia nelle fasi di riaggiustamento verso il basso dei prezzi. In pratica, il prezzo non tende ad equilibrare la quantità fisicamente domandata e offerta come avviene normalmente nei mercati dei beni e dei servizi, ma tende a riflettere le aspettative di operatori finanziari che, pur non avendo interesse ad acquisire o vendere fisicamente la “cosa” oggetto di negoziazione, acquistano e vendono in vista di lucrare la differenza fra il prezzo oggi vigente sul mercato e il prezzo atteso per il futuro. Così, in un conflitto che coinvolge un grande esportatore di gas come la Russia, non è difficile prevedere un futuro rialzo del prezzo del gas; questa previsione spinge gli operatori finanziari a acquistare oggi gas, contando sulla possibilità di poterlo rivendere domani a un prezzo più alto. Quando queste aspettative sono diffuse e condivise, il prezzo del gas sale velocemente, spinto da queste stesse aspettative che si “auto-realizzano”; il prezzo, come si è visto, sale fino a diventare “irragionevolmente” alto per poi passare a una fase di discesa (anche in questo caso, discesa per sua natura veloce: prima si vende un bene il cui prezzo sta calando, meglio è per il venditore).

Un prezzo delle commodities che si alza e si abbassa a causa della finanziarizzazione del loro mercato fa in ogni caso delle vittime: vittime diverse quando i prezzi si alzano e quando si abbassano, ma sempre vittime rimangono. Noi in Italia abbiamo sentito l’impatto della variazione del prezzo energetico, solo parzialmente controbilanciato da misure di sostegno, e sappiamo identificare molte vittime – sia tra le famiglie, sia fra le imprese, specie di piccole dimensioni, sia fra le iniziative della società civile. Nel resto del mondo, il conflitto in atto in Ucraina si è sentito anche e forse soprattutto in termini di aumento (solo parzialmente rientrato) dei prezzi delle commodity agricole (il grano, in particolare). Qui si vede bene che ci sono vittime nelle fasi di rialzo dei prezzi agricoli (col proprio reddito non si riesce più a sfamare la famiglia) ma anche vittime nelle fasi di prezzi calanti (la redditività della piccola agricoltura si ridimensiona, si abbandonano le campagne con conseguenze sia immediate, sia a lungo termine). Con tutto ciò, sembra molto difficile “aggredire” il problema della finanziarizzazione dei prezzi delle commodity che esaspera le situazioni di dipendenza energetica e/o alimentare dal sistema internazionale.

A questo proposito, vorrei però proporre una riflessione sul significato di tale dipendenza. C’è un modo pragmatico, un po’ cinico, di prendere atto della propria dipendenza e scegliere secondo convenienza (una sorta di “cinismo geopolitico”): si cercano alleanze economiche di carattere temporaneo, con chiunque sia in posizione di rispondere alle nostre esigenze nazionali (senza preoccuparsi di diritti umani, di democrazia e di altri “annessi e connessi”). In questa prospettiva, la dipendenza è una iattura da cui prendere le distanze: se solo potessimo bastare a noi stessi…! Ma la dipendenza non ha solo questo significato. La dipendenza è una condizione dell’umano, quindi una occasione per esprimere l’umano. Nasciamo dipendenti in ogni cosa, e questa dipendenza ci permette di scoprire che c’è chi si prende cura di noi. Nell’umano dipendere, riceviamo e restituiamo in qualche modo, consolidando una relazione, un legame. Un legame di interdipendenza, che si può viver da protagonisti, come occasione di solidarietà.

Dentro questa interdipendenza, assunta come condizione in cui esercitare la virtù della solidarietà (Sollicitude rei socialis 38), fiorisce la vita della civitas e può fiorire un sistema di relazioni internazionali, anche economiche, orientate al bene comune. Insomma, l’accezione autoreferenziale della dipendenza porta inevitabilmente a comportamenti strategici; l’interdipendenza può invece essere “accudita” nell’orizzonte della solidarietà e della collaborazione. Solo per fare un esempio: nella storia del nostro paese si può ricordare il caso di Enrico Mattei, che negli anni Cinquanta adottò una strategia originale di acquisizione delle risorse energetiche indispensabili per il nostro paese, non allineandosi al comportamento adottato dalle “sette sorelle” (ossia il cartello delle grandi imprese petrolifere che al tempo controllavano il mercato del petrolio) ma puntando sulla realizzazione di forme inedite di partnership, in un quadro di interdipendenza coi produttori (la vicenda è efficacemente riassunta in un recente articolo dell’Osservatore Romano dal titolo L’imprenditore scomodo che agiva fuori dagli schemi, 11 febbraio 2023, pp. 2-3).

Non nascondiamoci che la dipendenza è anche vulnerabilità, come mostra molto bene la situazione attuale degli approvvigionamenti energetici europei; ricordiamo sempre, però, che non esiste solo questa dimensione. E ricordiamo anche che la prima, principale maniera per ridurre la vulnerabilità associate alla nostra dipendenza energetica è, molto semplicemente, la riduzione degli sprechi energetici (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0240&from =EN). Che non è solo una questione tecnologica di efficientamento energetico, pure importante: è anche e principalmente una questione di stili di vita più semplici, che fanno bene sia a noi sia all’ambiente.

Veniamo a una domanda che ha una sua plausibilità: procedere alla transizione energetica, riducendo la nostra dipendenza dalle fonti di energia fossili, è una azione che può anche contribuire, in un futuro, alla riduzione dei conflitti? La risposta non è così meccanica. Cominciamo ad esaminare la relazione fra risorse e conflitti: sappiamo che nel nostro mondo esistono molti sanguinosi conflitti legati direttamente o indirettamente alle risorse (petrolio, gas, ma anche diamanti, cobalto, coltan …); ma sappiamo davvero cosa si qualifica come “risorsa”? In fondo, il petrolio ha smesso di essere una poltiglia maleodorante dalla quale le carovane di cammelli si tenevano a distanza ed è diventato “oro nero” solo in tempi relativamente vicini ai nostri; il coltan e le terre rare sono diventate risorsa solo da pochi anni … Insomma, è risorsa quello che – a un certo punto – impariamo a riconoscere come tale. E non abbiamo ancora finito di imparare che, nel mondo verso cui stiamo rapidamente convergendo, la grande risorsa su cui ci sono e ci saranno sempre più conflitti – se non costruiremo per tempo ragionevoli percorsi di pace – è l’acqua.

Nella nostra bellissima terra fatta in gran parte d’acqua, l’acqua per gli usi umani è scarsa, non uniformemente distribuita e spesso oggetto di sconsiderato inquinamento. Pensiamo ad esempio agli sversamenti, anche nei nostri fiumi, di residui di sostanze utilizzate nell’industria soprattutto come impermeabilizzanti, inquinando anche le falde acquifere con effetti pesantissimi sulla salute (ricordo una impressionante presentazione del Gruppo Mamme No PFAS Veneto alla Settimana Sociale di Taranto, 14-21 ottobre 2021).

Non sono le risorse che generano conflitti. I conflitti si spiegano benissimo da soli: c’è un mysterium iniquitatis nel quale siamo immersi. Il conflitto è vecchio come Caino e Abele, e riguarda l’invidia – non il desiderio di appropriarsi di risorse. Anche oggi le risorse possono entrare nella vicenda del conflitto senza esserne necessariamente il fattore determinante, perché il nostro essere umani non è fatto solo di materialità ma anche di relazioni, di cultura, di simboli. Senza essere esperta di geopolitica, mi pare di poter dire che la guerra in Ucraina, ad esempio, presenta anche aspetti riguardanti l’accesso alle risorse (l’accesso a un mare caldo, ad esempio); ma che il conflitto non si potrebbe capire al di fuori dell’orizzonte di significato di cosa abbia significato, per la Russia, la disgregazione dell’impero sovietico dal punto di vista culturale e simbolico.

Non sono le risorse che generano conflitti. I conflitti si spiegano benissimo da soli: c’è un mysterium iniquitatis nel quale siamo immersi. Il conflitto è vecchio come Caino e Abele, e riguarda l’invidia – non il desiderio di appropriarsi di risorse. Anche oggi le risorse possono entrare nella vicenda del conflitto senza esserne necessariamente il fattore determinante, perché il nostro essere umani non è fatto solo di materialità ma anche di relazioni, di cultura, di simboli. Senza essere esperta di geopolitica, mi pare di poter dire che la guerra in Ucraina, ad esempio, presenta anche aspetti riguardanti l’accesso alle risorse (l’accesso a un mare caldo, ad esempio); ma che il conflitto non si potrebbe capire al di fuori dell’orizzonte di significato di cosa abbia significato, per la Russia, la disgregazione dell’impero sovietico dal punto di vista culturale e simbolico.

Non si vive di solo mercato, risorse naturali in cambio dei manufatti occidentali! Nel 1989 abbiamo avuto la testimonianza di una mobilitazione popolare, resa possibile da enormi sofferenze per milioni di persone, tesa ad affermare il desiderio di uscire dalla menzogna e di vedere riconosciuta la propria dignità nella libertà; ma l’abbiamo sbrigativamente catalogato questa dinamica morale come una “vittoria” ideologica dei principi occidentali, in particolare dei principi astratti del mercato e della democrazia, fino a parlar di “fine della storia”. Insomma, abbiamo dato per scontato che i miglioramenti di ordine materiale nei paesi con un passato sovietico fossero sufficienti a preservare la convivenza pacifica e il fiorire della democrazia. Né mercato né democrazia piovono dall’alto: sono lo sforzo di ogni generazione, per promuovere la partecipazione concreta delle persone e dei gruppi sociali alla vita comune, economica e politica. Oggi dobbiamo constatare che anche le autocrazie possono fare business (con grande successo!) – ma il mercato dovrebbe essere ben altro: spazio di partecipazione e di inclusione, che fiorisce sulle virtù civili.

Non si può dunque associare superficialmente conflitti e risorse materiali – perché le vicende umane non si esauriscono nelle questioni materiali. È infatti necessario aggiungere un fatto imponente: attorno alla questione delle risorse non abbiamo solo storie di conflitto, ma anche storie di pacificazione. Pensiamo alla concretezza del piano di ricostruzione europea dopo la seconda guerra mondiale, e del ruolo centrale della creazione nel 1951 della CECA, la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio. Gli interessi che avevano lungamente diviso l’Europa continentale sono diventati il materiale attorno al quale coniugare nuovi valori di pace, di collaborazione, di integrazione.

C’è un altro fatto importante da considerare: non solo le risorse fossili possono essere il pretesto per un processo di pacificazione e integrazione; le risorse energetiche “verdi” non sono automaticamente pacifiche. Per esempio, occorre riflettere sul nesso fra transizione ecologica e criminalità: esiste una persuasiva evidenza empirica del fatto che, nel nostro paese, l’investimento per la produzione di energia eolica sia spesso stato una combinazione di “energia verde” e di “economia nera” per la significativa presenza delle mafie (Stefano Caneppele, Michele Riccardi e Priscilla Standridge, Green energy and black economy: mafia investments in the wind power sector in Italy, Crime, Law and Social Change, vol. 59 n. 3, 2013).

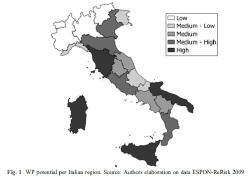

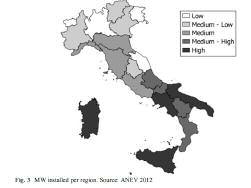

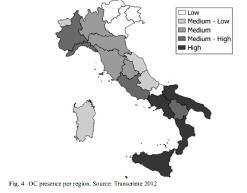

Le due cartine (vedi pag. 12) confrontano le regioni italiane a maggiore potenziale di investimento eolico (prima cartina) e la capacita installata nelle diverse regioni (seconda cartina)

Queste informazioni vengono incrociate con la mappatura relativa alla presenza di organizzazioni criminali (OC, cartina qui sotto): Come si vede, esiste una forte correlazione fra capacità installata e presenza criminale.

A riprova del risultato, il rapporto fra capacità installata e potenziale di energia eolica mostra un dato medio italiano di 9,7 (ben più alto del dato europeo, pari a 2,5) ma soprattutto una impressionante concentrazione di investimenti in regioni problematiche dal punto di vista della presenza criminale.

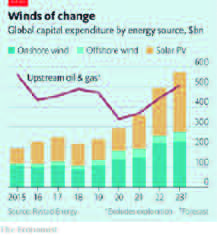

Un’ultima domanda sul nesso fra transizione energetica e conflitto in Ucraina: quanto e come questo conflitto incide sul passaggio verso la sostenibilità ambientale? Non c’è il rischio che, per ovviare alla scarsità di risorse fossili provenienti dalla Russia e il loro prezzo più alto, in Europa si torni a produrre energia mediante fonti particolarmente inquinanti, ad esempio il carbone? Il rischio c’è. Eppure, le stime più aggiornate sembrerebbero indicare che, al contrario, questo conflitto stia accelerando la transizione verde, come risulta dall’articolo “War and subsidies have turbocharged the green transition”, The Economist, 3 febbraio 2023. Sulla base delle previsioni della International Energy Agency e di altre think tank, sembrerebbe che nel medio orizzonte lo shock della guerra abbia incentivato l’introduzione accelerata di misure a favore delle fonti rinnovabili, stimolando gli investimenti come si osserva nel grafico sottostante:

Stime a più lungo termine sembrano addirittura indicare che l’invasione russa si accompagna a un profilo più favorevole alla riduzione delle emissioni globali di CO2 associate alla produzione di energia (profilo azzurro chiaro); naturalmente, più le stime cercano di guardare lontano, più la loro attendibilità viene messa in discussione dall’inatteso che sta sempre dietro l’angolo. Inoltre, non mi pare ci sia molto da rallegrarsi, dato che questa guerra, come ogni guerra, lascia dietro di sé un immenso cumulo di rovine materiali e spirituali

3 – PRENDERSI CURA DELLA CASA COMUNE E DELL’UMANA CONVIVENZA: ARTIGIANI E ARCHITETTI

La transizione energetica deve essere inquadrata nel più ampio tema del prendersi cura della casa comune, tema assai caro al Dicastero per lo sviluppo umano integrale che ha recentemente pubblicato, in collaborazione con l’Istituto per l’Ambiente di Stoccolma (SEI), un sussidio per l’approfondimento dei grandi temi ambientali intitolato “La nostra casa comune. Una guida per prendersi cura del nostro pianeta” (disponibile in diverse lingue all’indirizzo https://www.humandevelopment.va /it/news/2023/lancio-del-booklet-la-nostra-casacomune. html).

Per prenderci cura della casa comune nella prospettiva della pace occorrono persone concrete che assumano una prospettiva integrale, in cui davvero “tutto è connesso”. Abbiamo bisogno di artigiani e architetti della cura, perché l’espressione artigianale di stili di vita semplici, inclusivi e pacifici trovi conferma e sostegno nell’architettura delle politiche locali, nazionali e internazionali, sostenuta dalla ricerca di soluzioni tecniche adeguate e efficacemente comunicata.

Per prenderci cura della casa comune nella prospettiva della pace occorrono persone concrete che assumano una prospettiva integrale, in cui davvero “tutto è connesso”. Abbiamo bisogno di artigiani e architetti della cura, perché l’espressione artigianale di stili di vita semplici, inclusivi e pacifici trovi conferma e sostegno nell’architettura delle politiche locali, nazionali e internazionali, sostenuta dalla ricerca di soluzioni tecniche adeguate e efficacemente comunicata.

La creatività sociale degli artigiani della pace e della transizione energetica non è un optional, non è mai irrilevante per quando appaia nascosta. Chi opera in questo modo avvia «processi i cui frutti saranno raccolti da altri», ma al contempo «ha la sicurezza che non va perduta nessuna delle sue opere svolte con amore, non va perduta nessuna delle sue sincere preoccupazioni per gli altri, non va perduto nessun atto d’amore per Dio, non va perduta nessuna generosa fatica, non va perduta nessuna dolorosa pazienza. Tutto ciò circola attraverso il mondo come una forza di vita» (Evangelii gaudium 279, citato anche in Fratelli tutti 195).

In questa prospettiva, il lavoro degli artigiani della cura è condizione essenziale perché anche il lavoro degli architetti generi esiti positivi. Infatti, è più facile che la dimensione artigianale, bottom up, sia umile (letteralmente: avvenga vicina alla terra) e sia spalancata all’incontro della realtà concreta (sia cioè capace di lasciarsi sorprendere dalla realtà, non cerchi innanzitutto di piegare la realtà dentro schemi precostituiti). Al contrario, gli approcci top down di stampo tecnocratico tendono per loro natura a “sezionare” la realtà, occupandosi di un pezzetto di realtà per volta e individuando soluzioni tecniche per quel solo sottoinsieme – con esiti spesso deprimenti. In effetti, anche un bambino si rende conto che non è possibile ricomporre un puzzle a partire da tessere che non siano già state pensate in una prospettiva unitaria. I protagonisti della cura sono quindi sia gli artigiani creativi che si spendono anche nascostamente per una transizione sociale “integrale”, sia gli architetti capaci di stare in ascolto della realtà e di valorizzare questi processi creativi. Vorrei sottolineare questo passaggio.

La cura del creato e la pace, a partire dalla pace sociale di un vicinato, di un territorio, fino ad una buona convivenza a livello nazionale e internazionale, ha bisogno di artigiani e architetti “disarmati” – non solo nel senso delle armi in senso stretto, ma anche di pregiudizi e di ideologie, fra la quali l’ideologia tecnocratica è oggi forse la più pervasiva (Laudato si’ – al punto 106 e seguenti, approfondisce la questione della “globalizzazione del paradigma tecnocratico” come primo punto del capitolo intitolato “La radice umana della crisi ecologica”).

Faccio un esempio piccolo ma significativo: a partire dalla Settimana sociale di Taranto, si è lanciata con enfasi la proposta di realizzare esperienze di comunità energetiche (https://www.chiesacattolica. it/comunita-energetiche-rinnovabiliindicazioni- operative/), che possono contribuire non solo a ridurre le emissioni di CO2, ma anche a coniugare il comune interesse al risparmio energetico non solo in un orizzonte tecnocratico, ma attraverso il consolidamento di realtà sociali inclusive, dove si possa dire un “noi” pieno di significato.

Insomma, della locuzione “comunità energetiche” la parola chiave è “comunità”. Ma è molto importante che questa prospettiva di azione artigianale sia sostenuta da appropriate politiche di sostegno e rientri a buon diritto nella lista delle buone pratiche da comunicare a tutti i cittadini.

Come la crisi ambientale ha una radice umana, così le molteplici situazioni di conflitto che la famiglia umana sta attraversando nel mondo (una “guerra mondiale a pezzi” che negli anni è diventata sempre più connessa e pericolosa) hanno una radice umana che chiede di essere messa a nudo e affrontata. Un primo ambito fondamentale in cui siamo chiamati a disarmarci è quello della parola, del linguaggio: prima che sui campi di battaglia, la guerra è costruita sulla base della sistematica denigrazione del nemico, sulle accuse reciproche, sul ricorso ad espressioni capaci di destare istintive scomposte. Penso che tutti abbiamo avuto modo di considerare quanto la guerra armata che sta martoriando l’Ucraina sia stata accompagnata da una guerra fatta di dichiarazioni “armate” che assorbono ed esauriscono ogni spazio per un qualche dialogo e per un negoziato magari aspro ma basato sul riconoscimento che, a partire dal conflitto, sia comunque possibile e doveroso praticare percorsi “disarmati” di pacificazione.

La Fratelli tutti, da questo punto di vista, è un testo potente nel rappresentare cosa significhi vivere la dimensione del conflitto – talvolta ineludibile – dentro un orizzonte che riconosce la comune appartenenza alla famiglia umana, la comune vulnerabilità alla tentazione del male e soprattutto “la speranza, la fiducia nelle riserve di bene che ci sono nel cuore della gente, malgrado tutto” (FT 196). Significa non sottrarsi al compito del “rammendare” legami che si sono perduti, lavorando per la riabilitazione e la ricostruzione delle condizioni di convivenza pacifica.

Questo lavoro umile lascia traccia e cambia la storia, anche se non è appariscente. Come ha cambiato la storia la sofferenza sopportata lungamente da chi ha resistito contro la menzogna e contro l’oppressione in nome della dignità umana e della libertà.

A questo proposito, c’è un passaggio sul quale vorrei portare l’attenzione, che si riassume con lo slogan “Helsinki, non Yalta”. Due città a cui sono legati due modi radicalmente diversi di attuare una architettura di non belligeranza. Alla Conferenza di Yalta del 1945 si organizza una pace politica, dall’alto di un negoziato internazionale imperniato sul compromesso fra logiche di potere. Alla Conferenza di Helsinki sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, nel 1975, si firma un accordo relativo a questioni di principio, che includono sia l’affermazione della sovranità e l’inviolabilità delle frontiere, sia il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, inclusa la libertà di pensiero, coscienza, religione o credo e l’eguaglianza dei diritti ed autodeterminazione dei popoli.

Nella loro apparente astrazione, i principi di Helsinki operano in maniera profonda e non mancherà di portare frutti: i dissidenti e le persone incarcerate per le loro opinioni avranno un appiglio che non li salverà dalla prigione, ma che permetterà loro di esprimere compiutamente e pubblicamente, ai loro stessi giudici, che la loro carcerazione è contraria alla norma vigente nel loro stesso paese. Dalla “architettura” di Helsinki prende corpo un movimento “artigianale” che, attraverso una testimonianza dolorosa, ha avuto il potere di cambiare la storia. “Il potere dei senza potere”, per citare il titolo di un’opera imperdibile di Vaclav Havel, drammaturgo, prigioniero politico nella Cecoslovacchia sovietica che diventerà il primo Presidente cecoslovacco dopo il 1989. E con lui le moltitudini di internati dei gulag, gli operai dei cantieri di Danzica, … fino alle reti di solidarietà che hanno reso possibile questa resistenza.

CONCLUSIONE: STILI DI VITA IN CUI “TUTTO È CONNESSO”

Chi è dunque il vero protagonista della storia? è una domanda che dovremmo continuamente porci.

Come possiamo vivere all’altezza delle sfide del presente? Cosa è chiesto ai nostri stili di vita? Non accontentiamoci di una lettura superficiale e non problematica delle soluzioni alle sfide del presente: dubito che la salvezza possa venire dai pensieri illuminati dei tecnocrati.

Vorrei quindi spezzare una lancia a favore del superamento di ogni moralismo, in base al quale possiamo ritenerci soddisfatti nel momento in cui adempiamo compiaciuti alcune buone pratiche di nostro gradimento. Che so, diventare vegani o usare solo l’auto elettrica: tutt’e due sono scelte tecnicamente coerenti con la riduzione dell’impatto ambientale della vita quotidiana, ma come si connettono al tutto? I nostri stili di vita, infatti, non si riducono alla adozione di comportamenti esteriori, ma pescano nel profondo delle nostre aspirazioni, desideri, convinzioni – con il nocciolo della nostra personalità.

Analogamente, costruire la pace esige ben più che l’esprimere a parole una posizione astratta: una mentalità di pace comincia a prendere forma dal coraggio di toccare la realtà del conflitto nella sua globalità – cominciando col toccare la carne delle vittime. “Non fermiamoci su discussioni teoriche, prendiamo contatto con le ferite, tocchiamo la carne di chi subisce i danni. Rivolgiamo lo sguardo a tanti civili massacrati come “danni collaterali”. Domandiamo alle vittime” (Fratelli tutti 261).

Il lavoro artigianale di cura dell’ambiente e di costruzione di una convivenza pacifica non è fatto solo di comportamenti esteriori, ma è il frutto di un lavoro su di sé, nel concreto rapporto con la realtà. Per usare una paola che ci è (o ci dovrebbe essere) familiare, è un lavoro di conversione, di cambiamento della mentalità che guida anche l’azione. Una conversione nella quale il “tutto è connesso” diventa esperienza viva dei legami costitutivi dell’umano, delle polarità che muovono dal di dentro la vita personale e quindi trasformano la vita sociale: la polarità io-noi, carnalespirituale, tempo-spazio, unità-conflitto, realtàidea, tutto-parte (sono polarità costruttive di processi, come Papa Francesco continua a ricordarci in molti modi, riprendendo la impressionante sezione sul bene comune e la pace sociale della Esortazione apostolica Evangelii gaudium 217- 237).

Lo stile di vita di cui abbiamo bisogno è l’unità profonda della persona: portatrice di una umanità ferita – come tutti – ma partecipe della vita nuova che non ci possiamo dare da soli, con le nostre buone pratiche. L’unità della persona è una tensione scomoda ma costruttiva: “io” sono perché “noi” siamo, e il filo teso tra me e te è la strada per costruire la identità di ciascuno di noi. Ugualmente, non abbiamo accesso allo “spirituale” se non attraverso la nostra “corporeità” … fino a poter leggere, e con timore domandare, che si avveri il “non sono più io che vivo, ma Tu vivi in me”.

Si tratta di ricostruire l’umano – niente di meno! Cercando il volto di Chi rivela l’uomo all’uomo (Gaudium et spes 22).

* Docente di Politica economica,

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Direttrice Centro di Ateneo

per la Dottrina Sociale della Chiesa

Il Cantico

ISSN 1974-2339

Pubblicazione riservata